③岡山ローラー大作戦、任務完了

入れ替わりで岡山駅前行きの7000形が発車した。

その間、私が乗ってきた7200形は、折り返しのために一旦折り返し線に引き上げた。

東山電停のそばには岡山電気軌道東山車庫があり、歩道からは内部の様子が少し窺えた。冷房非装備のため、夏季は運休している旧東武日光線のKUROも停まっていた。折り返しが完了したので、先ほどの7200形に乗った。

「中納言」という平安貴族が出てきそうな電停を過ぎ、しばらく行くと西大寺町電停に到着。私はここで降り、徒歩で清輝橋線の西大寺町筋電停に向かうことにしている。両電停の名前が似ているように、路線は違ってもお互いに徒歩数分の距離にある。「京橋通り」のアーケードが最短ルートなので、そこを通った。

しかし、朝早いためか、アーケードの人通りが少ない。いや、長い間開いたことの無い様子のシャッターが目立つと言うことは、朝が早いという理由だけではなさそうだ。佐賀も岡山も、都市の規模は違えど中心部の衰退という点では共通しているようだ。飾られている造花までもが枯れているというのは、何とも皮肉なものだった。

西大寺町筋電停に着いてしばらく待っていると、清輝橋行きの7200形がやってきた。

清輝橋電停には、わずか数分で到着した。電停名表示板は、デジタル時計やLED表示機能付きだった。

7:30過ぎの車内は閑散としていた。日曜日だからなのだろうが、広島や長崎に比べるとやはり少ない。しかし、大通りではセンターポール化され、中央分離帯も整備されているので、自動車の進入が少なく、快調な走りっぷりを見せた。

岡山駅前―郵便局前間は、4年前に制覇済みなので、郵便局前電停通過で「岡山ローラー大作戦」の任務は完了した。東山線に合流し、3、4分ほどで終点の岡山駅前電停に到着した。

岡山駅構内の土産屋で吉備団子を買い、改札を通過した。私が次に乗るのは、8:00発の三原行きである。ホームに降りると、ちょうど103系と213系が入ってきた。

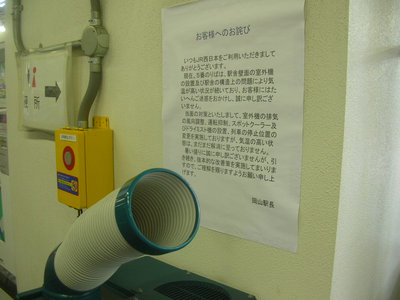

岡山駅5番乗り場は、室外機の設置や駅構造の問題で気温が上がりやすくなっているらしく、何台かのドライミストが設置されていた。確かに、このホームは駅舎寄りの端っこなので三面をコンクリートで囲まれているため、いかにも熱のこもりそうな所であった。

三原行きの普通電車は定刻に入線した。列の短いところに並んだので、座席に座ることができた。

岡山駅を出てしばらく行くと、右手に車両基地が見えた。貨物駅のようだが、なぜか色あせた寝台客車と「ユウユウサロン岡山」の客車が繋がれて留置されていた。

時間帯が時間帯なので、どの駅にもこれから部活や遠征に行くものと思われる高校生が電車を待っていた。1時間弱の乗車で福山駅に到着した。私はこれから、福山市内の「弥勒之里美術館」に行くことにしている。今日のメインは、むしろこちらの方である。と言うのも、私の写真が全国規模の某写真展に入賞し、この美術館で一般公開されているからだ。事前に調べてみると、「みろくの里」というのは美術館だけでなく、遊園地や映画村を併設したかなり大規模なものらしい。

福山駅からはバスで向かう。福山駅前は大規模な工事を行っていた。バスセンターの売り場で、弥勒之里美術館の入館料の含まれた割引きっぷ(1200円)を購入し、千年橋行きのバスを待った。間もなく、鞆鉄バスがやって来た。運行しているのは「鞆鉄道」と言い、かつては鉄道経営を行っていたという。

車内が4割ほど埋まったところで、バスは福山駅前を発車した。バスは、福山市街地を走り抜けた。福山市は思った以上に大きな街だった。

しばらく行くと、バスは小さな道に入った。車窓はどんどん田舎に変わっていった。

途中、新興住宅街の乗客のために一旦わき道にそれ、終点で一周してから再びもとの道路に戻った。しかし、道路はどんどん狭くなるばかりで、ついには対向車と離合をするようになった。こんな狭いところによくもこんな大きなバスが走るものだと驚くばかりであった。

バスに揺られること45分、「みろくの里東口」というバス停に到着した。割引きっぷの往路分を切り離し、運賃箱に入れて下車した。運転手さんに「行ってらっしゃい」と言われて降りたのは良いものの、周囲にそれらしきものはなかった。実は、ここからが大変な道のりになるのである。

「④美術館への道のりは長かった」へ

旅行記&特集へ

トップへ